| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |

断首刑(剣、斧) |

|||

| 「西洋」 「斬首刑」の際、イギリス、ロシア、ドイツでは「斧」、フランス、イタリア、スペインでは「剣」、アラブ諸国では「刀」が使用された。 明確な区分はないが、北方の国々は「斧」を、ラテン系の国々は「剣」を斬首に使用する傾向があった。 ローマ時代になって、「剣による死」は適用対象者が区別されるようになった。 奴隷や異教徒に対しては、「動物刑」や「十字架刑」が適用されたが、ローマ市民に対しては「斬首刑」が行われた。 キリスト教徒の皇帝が生まれるに至っては、「キリストの殉教を連想させる」と言うことで「十字架刑」が廃止されたため、ますます「斬首刑」が執行される頻度が高まった。 フランスや、イタリアの「斬首刑」において、「剣による斬首」と「斧による斬首」とが、区別されるようになっていく。 平民以下の層は「平民の道具である、斧による斬首」が、特権を持つ階層には「貴族の武器である、剣による斬首」が適用されるようになる。 さらに時代が進むと、あらゆる階層で行われていた「斬首刑」が貴族階層の特権となり、平民には「絞首刑」や「車刑」が適用され、「斧による斬首刑」は姿を消した。 さらに「斬首刑」が、完全に貴族の物となって以降は執行される回数は激減していった。 デンマークでは、少なくとも1887年までは斧による処刑が公式に行われていた。 この年、追いはぎ強盗団の首謀者ラースムスンが死刑を宣告され斧によって斬首された。 しかしこの処刑を、死刑執行吏が泥酔状態で執行したことが、世論の激しい抗議活動を生み、それを伝え聞いたデンマーク王クリスチャン9世は、「今後、斧による処刑は公式、非公式問わず一切この国では行わないように」と命じた。 ●道具 古来斧によって斬首を行っていたが、中世以降になると両刃の重い長剣も使われるようになった。 ●首きり役人の剣 首きり役人は、剣または斧を使い、それを振って首をはねた。 斬首の一撃が不正確だった場合、処刑を再びやり直さねばならず、その際は刑吏が非難を浴びることになった。 刑吏が、首きり役人として要求される能力に欠けると判断された場合、刑吏自身が罰せられることもあった。 だが、一撃で、きれいに首をはねるには長い修行が必要であった。 刑吏は、常にその技術を磨くため、練習台に食肉処理用の動物や、かぼちゃを乗せた人形を使った。 |

|||

|

|||

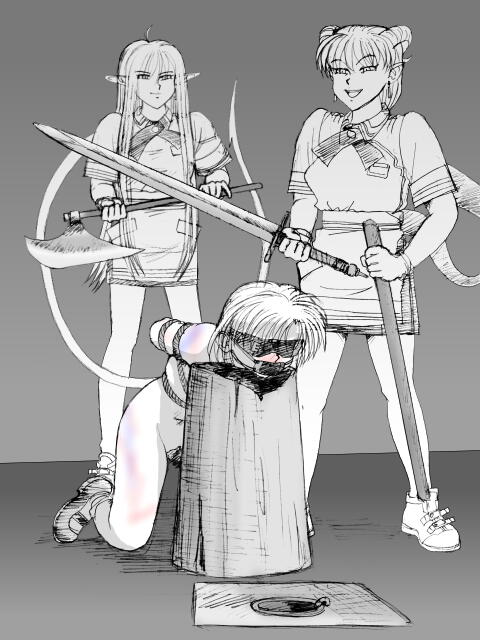

| >首きり役人の剣 (前方のエンジェル様が持っている物) ドイツ製、17世紀〜18世紀初頭のもの。 斬首を行う「首切り役人の剣」「裁きの剣」は一般に、長く幅広で先端の尖った刃のついた重い武器であり、かなりの筋力を必要とするため、頑強な男でなければ操作できなかった。 「薄刃の剣」とも呼ばれる、両手で扱うこの処刑用の剣の束は両手で握るようにできており、また、刃が非常に重く、重心の位置が計算して作られており、一撃を加える際、死刑執行吏は力を入れることなく、ただ、その正確さのみに神経を集中することができた。 だが、脊柱が存在する首を一撃で切断することは容易ではなかった。 1792年、パリ公式刑吏が大臣へ述べた言葉。 「剣の刃は欠けやすく、処刑の度に使い物にならなくなります。同時に複数の斬首刑を執行する場合には、途中に剣の刃の研ぎ直しが必要です。また、その際は、剣の折れる頻度が非常に高いことも留意するべきです。」 >手足切断用の斧 (後のザンビア嬢が持っている物) ドイツ製、1600年〜1750年のもの。 死刑執行吏が振り回す斧は、重量があってバランスも悪い為、非常に扱いにくく、振り下ろした際に手の中で滑ることもあった。 その上、死刑執行吏は何千人という見物人の批判的な視線の下で、極めて小さな的を狙うように求められていたため、そのプレッシャーから、斬首を終えるのに一振りで済まないことのほうが多かったようだ。 現在もロンドン塔に展示されている「首斬り斧」は1747年にラヴァット卿サイモンの首をはねる際に使われたもので、彼はイングランドで斧によって処刑された最後の人間だと言われている。 その「首斬り斧」は長さが90センチ、刃の部分が40センチ、重さが3.6キログラム程であった。 「首斬り斧」と対になる「断頭台」は、60センチ程の高さがあり、片側に顎を乗せるための切り込みがあり、その反対側には肩をできるだけ前に押し出すため(首を前に伸ばすため)の少し広い切り込みが作られている。 断頭台は、斧による激しい打撃により木材が割れるのが常だったので、通常1回の処刑ごとに交換された。 |

|||

断首刑(剣、斧)3「断首刑(剣、斧)4」へ続きます。 |

|||

| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |