| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |

火刑 |

|||

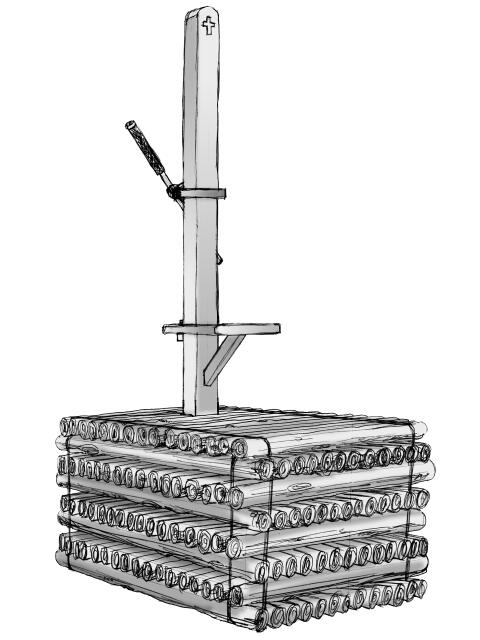

| 「火刑」のいくつかのケースでは、判決にかかれた追加事項で、受刑者があまり長く苦しまないように、死刑執行吏の手で刑の執行前(あるいは執行中に)ひそかに殺すように指示していた。 この恩赦を受けるものは、袖の下を渡したもの、死刑執行吏の同情を買ったもの、など、いろいろなケースがあった。 死刑執行吏は受刑者を殺すために主に4つの方法を取ることが出来た。 1、火をつける前に首を締める。 2、薪の間に大きな鉤を心臓に向けてセットしておき、火がつけられてすぐに、それを心臓に打ちこむ。 3、火をつける前(あるいは最中)に撲殺する。 4、小さな火薬の袋を体や脇の下につける。 しかし、多く場合、死刑執行吏が手にやけどを負ってしまい(あるいはそれを恐れて)これらの恩赦を施行することは困難であったようだ。 なお、この、特別恩赦は、判決のときには読まれず、受刑者を含むいかなるものにも知らせれることはなかった。 すでに死んだものを火刑に処すこともあった。 絞首刑、車刑、斬首にされたものも、処刑の後にさらに焼かれることがあった。 ところで、体を完全に灰にすることについては、荷車7台もの薪を使っても上手くいくとは限らなかった。 例えば、1431年5月30日オルレアンで火刑に処された「ジャンヌ・ダルク」も、内臓はほとんど生のまま?でセーヌ川に投げこまれた。 記録に残っている火刑で死んだ最後の女性は「クリスティーヌ・マーフィー」という贋金作りの女で、1789年3月18日に処刑された。 以下、様々な時代、国、地方で行われた「火刑」の方式を列挙する。 ●受刑者を椅子に縛り付けておき、そのまま「火」の中に押し倒す(投げ入れる)。 ●磔柱(台)に縛り付けた犠牲者の背の高さまで、藁(わら)や薪(まき)を積み上げ火をつける。 ●柱または椅子に縛り付けた犠牲者を閉じこめた小屋の中に薪を敷き詰め、火をつける。 ●薪の束を積み上げた上にいわゆる「ガロット」と呼ばれる絞首器具を置き、絞殺した後に火をつける。 |

|||

|

|||

火刑8「火刑9」へ続きます。 |

|||

| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Aへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |