| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Bへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |

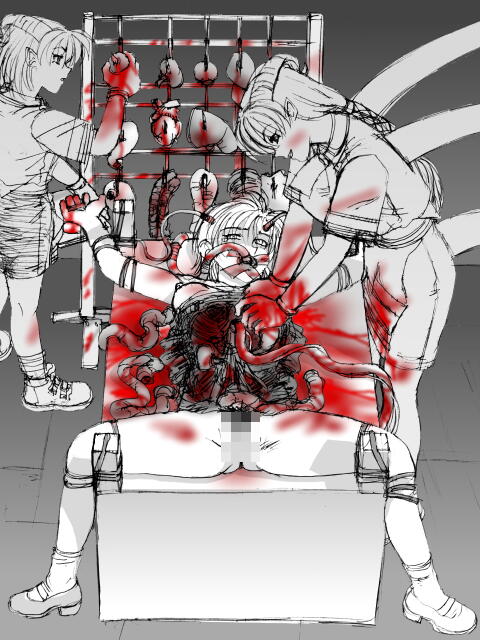

解体刑 |

|||

| 「西洋」 ギリシャやローマで解体刑が行われる場合、多くの見物人の前で、受刑者をロープなどで固定して、腹を「大きく」割いて内蔵をとりだすということが行われた。 しかしこの方法では、受刑者は腹を割かれた段階で、出血やショックで絶命してしまい、内臓を引きだす段階ではただの骸と化してしまう。 そこでペルシアでは、腹を少し(手が入る程度)だけ切裂き、そこに処刑人が手を差込み、内臓を引きだしていく。 内蔵自体には痛点がないので、出血にさえ気をつければ、かなりの内臓を引きぬくまで受刑者は死ぬことは(意識を失うこともない)なかったという。 この少しだけ腹を開いて、内臓(特に腸)を引きだすという行為は、中国で「抽腸」として、プロテスタントとカトリックの対立が激化するヨーロッパにおいて「ウインチ法」として特化した形で、刑罰として成立していく。 中世のヨーロッパでは、反乱、一揆を起した指導者を見せしめとして、民衆の目前で(時には反乱を起して鎮圧された民衆の前で)解体刑に処する事がよく行われていた。 刑吏は、死刑囚の首を死なない程度に締め(または頭を殴り)体を麻痺させる。 そして、処刑台に死刑囚を縛り付け、腹を割き、手を差込んで、内臓を順序良く切取っていく。 麻痺した死刑囚は(麻酔がかけられた状態)ショック死することなく、自分が解体される様を見せられることになる。 裁判官(国王)が、十分死刑囚が苦しんだと判断したところで合図をして、両手足、首をはねて「解体刑」が終了する。 切取った内臓は台の上に並べたり、鉤針で壁につるしたりして、観衆の前に展示する(大抵は首とともに風化するまで放置される)こともあったし、その場で(死刑囚に見せながら)火にくべたりすることもあった。 |

|||

|

|||

| 実際には、死刑囚が英雄的であればあるほど、展示された内臓(遺体)が風化されるまで放置されることは、なかったといわれている。 仲間(遺族)が危険を犯しても、遺体を回収するからである。 また、そのような内臓や血が不老不死の妙薬、万病の薬となるとの迷信により、民衆が持ち去ってしまうこともあったようだ。 |

|||

解体刑4中世ヨーロッパの「解体刑」の様子は、メル・ギブソン主演の「ブレイブ・ハート」(スコットランドでのイングランドに対する農民蜂起を描いている)で見ることが出来ます。<まあ、内臓をちぎるところは見れませんが(笑)次に進むと「鋸引刑」へ続きます。 |

|||

| トップページへジャンプ | 刑罰史料館Bへ戻る | 前へ戻る | 次へ進む |